金曜の夜、満員の京王井の頭線に乗って。下北沢leteへTRIOLAの演奏を聴きに行きました。

TRIOLAは、波多野敦子さん(作曲、5弦ヴィオラ)と須原杏さん(ヴァイオリン)による弦楽アンサンブル。杏さんのボウイングによる「キラル11」のイントロの一音目から圧が強く、重心の低いグルーヴ感も僕が聴いたTRIOLAのなかでは一番でした。

2曲目「ミラーボールの暴走」冒頭部分の脱臼感のあるデコンストラクティブなアンサンブルも強烈で、耳に入ってくる空気の振動を頭のなかで組み立て直すような、従来のクラシック音楽にはないエクスペリメンタルな感覚。

7年ぶりの2nd(そして現体制になって最初の)アルバム "Chiral" の発売を3/22に控えているということでlete限定の先行販売があったのですが、ライブの構成もアルバムの曲順に沿って、1曲毎にコメントを添えて演奏するという進行です。

いままで数字で識別されていた楽曲にタイトルがついて、アルバム全体としてストーリーが構成されました。スペイシーなピーター・グリーナウェイといった趣向の物語もさることながら、物語を凌駕する音楽自体の豊かさが溢れるライブでした。

アルバム未収録の2曲、"waves horn" のノイズから立ち上る優美な旋律、 "Yellow Boys" の細かい点を穿ち続けていつのまにか面を構成しているような不可逆性。カオスとリリカルと幻聴。TRIOLAのライブには「音楽って体験だな」と実感させられる何かがあります。

2019年2月24日日曜日

家へ帰ろう

埃っぽさに春の兆しを感じる日曜日。シネスイッチ銀座でパブロ・ソラルス監督作品『家へ帰ろう』を観ました。

2015年ブエノスアイレス。88歳のアブラハム・ブルステイン(ミゲル・アンヘル・ソラ)は引退したテーラー。大勢の孫たちに囲まれているが、翌日には老人介護施設に入れられ、具合の悪い脚を切断されてしまうだろう、という前夜、地下チケット屋で入手した航空券でスペインに飛ぶ。

アブラハムはポーランドのウッチ出身のユダヤ人。ナチスのホロコーストで両親と幼い妹を亡くし、自身は強制収容所を脱走。アルゼンチンに亡命した。キャリアの最後に仕立てた背広を命の恩人である幼馴染に贈るための旅を描くロードムービーです。

70年経った現在も、ドイツの土地を踏みたくない、祖国の名を口にしたくない、と言う。トラウマというよりもはや憎悪。

飛行機で隣に座ったオルタナ系鍵盤奏者レオナルド(マルティン・ピロヤンスキー)、マドリッドのホテル経営者マリア(アンヘラ・モリーナ)、パリ出張中のドイツ人文化人類学者イングリッド(ユリア・ベアホルト)、ワルシャワの看護師ゴーシャ(オルガ・ボラズ)の4人に旅の途中で出会う。いずれも第一印象は最悪だが、自然と心を開き、アブラハムの助けとなる。

重たいテーマながら、ラテンらしいユーモアが全編にちりばめられており、演出もスピーディで、気持ちの良い映画です。派手なブルーのストライプと赤いベルベット、自ら仕立てた2着のスーツの見事な着こなし。旅の途中はナイキだが、最後に旧友と再会するときにはぴかぴかに磨いたドレスシューズに履き替えているのが最高にエモいです。

2015年ブエノスアイレス。88歳のアブラハム・ブルステイン(ミゲル・アンヘル・ソラ)は引退したテーラー。大勢の孫たちに囲まれているが、翌日には老人介護施設に入れられ、具合の悪い脚を切断されてしまうだろう、という前夜、地下チケット屋で入手した航空券でスペインに飛ぶ。

アブラハムはポーランドのウッチ出身のユダヤ人。ナチスのホロコーストで両親と幼い妹を亡くし、自身は強制収容所を脱走。アルゼンチンに亡命した。キャリアの最後に仕立てた背広を命の恩人である幼馴染に贈るための旅を描くロードムービーです。

70年経った現在も、ドイツの土地を踏みたくない、祖国の名を口にしたくない、と言う。トラウマというよりもはや憎悪。

飛行機で隣に座ったオルタナ系鍵盤奏者レオナルド(マルティン・ピロヤンスキー)、マドリッドのホテル経営者マリア(アンヘラ・モリーナ)、パリ出張中のドイツ人文化人類学者イングリッド(ユリア・ベアホルト)、ワルシャワの看護師ゴーシャ(オルガ・ボラズ)の4人に旅の途中で出会う。いずれも第一印象は最悪だが、自然と心を開き、アブラハムの助けとなる。

重たいテーマながら、ラテンらしいユーモアが全編にちりばめられており、演出もスピーディで、気持ちの良い映画です。派手なブルーのストライプと赤いベルベット、自ら仕立てた2着のスーツの見事な着こなし。旅の途中はナイキだが、最後に旧友と再会するときにはぴかぴかに磨いたドレスシューズに履き替えているのが最高にエモいです。

2019年2月11日月曜日

ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー

建国記念の日。TOHOシネマズシャンテでダニー・ストロング監督作品『ライ麦畑の反逆児 ひとりぼっちのサリンジャー』を鑑賞しました。

1939年。ニューヨーク市立大学を中退した二十歳のジェローム・デイヴィッド・サリンジャー(ニコラス・ホルト)は、ストーククラブに入り浸り酒とナンパに明け暮れる無為な日々を送っていた。

精肉業で成功した厳格なユダヤ人の父に反対されながら、母親の支援を受けてコロンビア大学のクリエイティブライティングコースに再入学。担当教授ウィット・バーネット(ケビン・スペイシー)と出会う。

「作家の声が物語を圧倒すると、物語を乗っ取ってしまう」「作家に必要な第二の才能は不採用に耐えることだ」。若きサリンジャーの成長譚であるとともに、教師であり文芸誌の編集者であるウィットとの関係性、邂逅と薫陶、共感と確執に重点を置いて描いています。

ニューヨーカー誌に短編が載ることになり、いままで目もくれなかった劇作家ユージン・オニールの娘ウーナ(ゾーイ・ドゥイッチ)が急接近してくるが、徴兵されD-DAY(ノルマンディ上陸作戦)やアウシュビッツ強制収容所の解放など、凄絶な戦闘行動に従軍している間に30歳以上年上のチャーリー・チャップリンと結婚してしまう。泥まみれの塹壕で彼を唯一支えたのは、のちに『ライ麦畑でつかまえて』に結実するホールデン・コールフィールドの物語を綴ることだった。

『ライ麦畑』の成功により大戦後のセンシティブなアングリーヤングマン代表的な扱いを受け、東洋思想に嵌まった後半生の隠遁生活などからコミュ障でエキセントリックな印象が強いサリンジャーですが、『ミッドナイト・イン・パリ』のスコット・フィッツジェラルドやフィリップ・シーモア・ホフマンが演じた『カポーティ』なんかと比べると「生きることの苦しみを偽ることなく伝えたい」と言うとてもまともな人。

十代の頃、20世紀アメリカ文学の金字塔ってことで『ライ麦畑でつかまえて』を読んで全然夢中になれなかったのですが、ニューヨーカー誌の編集長やベテラン編集者が「作家意識が前に出過ぎで読むのが疲れる」と言うのを聞いて、作品本来の意図とは逆の意味で、僕は独りじゃなかった、と思わせてくれる映画でした(『ナインストーリーズ』『フラニーとゾーイー』は好きです)。

1939年。ニューヨーク市立大学を中退した二十歳のジェローム・デイヴィッド・サリンジャー(ニコラス・ホルト)は、ストーククラブに入り浸り酒とナンパに明け暮れる無為な日々を送っていた。

精肉業で成功した厳格なユダヤ人の父に反対されながら、母親の支援を受けてコロンビア大学のクリエイティブライティングコースに再入学。担当教授ウィット・バーネット(ケビン・スペイシー)と出会う。

「作家の声が物語を圧倒すると、物語を乗っ取ってしまう」「作家に必要な第二の才能は不採用に耐えることだ」。若きサリンジャーの成長譚であるとともに、教師であり文芸誌の編集者であるウィットとの関係性、邂逅と薫陶、共感と確執に重点を置いて描いています。

ニューヨーカー誌に短編が載ることになり、いままで目もくれなかった劇作家ユージン・オニールの娘ウーナ(ゾーイ・ドゥイッチ)が急接近してくるが、徴兵されD-DAY(ノルマンディ上陸作戦)やアウシュビッツ強制収容所の解放など、凄絶な戦闘行動に従軍している間に30歳以上年上のチャーリー・チャップリンと結婚してしまう。泥まみれの塹壕で彼を唯一支えたのは、のちに『ライ麦畑でつかまえて』に結実するホールデン・コールフィールドの物語を綴ることだった。

『ライ麦畑』の成功により大戦後のセンシティブなアングリーヤングマン代表的な扱いを受け、東洋思想に嵌まった後半生の隠遁生活などからコミュ障でエキセントリックな印象が強いサリンジャーですが、『ミッドナイト・イン・パリ』のスコット・フィッツジェラルドやフィリップ・シーモア・ホフマンが演じた『カポーティ』なんかと比べると「生きることの苦しみを偽ることなく伝えたい」と言うとてもまともな人。

十代の頃、20世紀アメリカ文学の金字塔ってことで『ライ麦畑でつかまえて』を読んで全然夢中になれなかったのですが、ニューヨーカー誌の編集長やベテラン編集者が「作家意識が前に出過ぎで読むのが疲れる」と言うのを聞いて、作品本来の意図とは逆の意味で、僕は独りじゃなかった、と思わせてくれる映画でした(『ナインストーリーズ』『フラニーとゾーイー』は好きです)。

2019年2月3日日曜日

ナチス第三の男

節分の午後TOHOシネマズシャンテでセドリック・ヒメネス監督作品『ナチス第三の男』を観ました。

1929年独キール。海軍少尉ラインハルト・ハイドリヒ(ジェイソン・クラーク)は将来を嘱望されていたが、女性問題で失脚し不名誉除隊となった。婚約者リナ(ロザムンド・パイク)はナチ党員。その紹介で入党、反対勢力の大粛正とユダヤ人虐殺で実績を上げ、ヒトラー、ヒムラー(スティーブン・グレアム)に次ぐ党ナンバー3まで昇りつめ、ナチ統治下のプラハを任された。

一方、チェコスロヴァキアのレジスタンス、ヨゼフ(ジャック・レイナー)とヤン(ジャック・オコンネル)がハイドリヒ暗殺のために、亡命先のロンドンから飛び立った英国空軍機から豪雪のチェコスロヴァキア山中にパラシュートで降下する。

ローラン・ビネの小説『HHhH プラハ、1942年』の映画化。台詞は英語、映画の原題は "The Man With The Iron Heart" です。

前半はハイドリヒの物語。エリート士官が挫折を経てナチスの思想にのめりこみ、反対勢力や疑わしき者は容赦なく殺す。その経緯を短いエピソードの積み上げで上手く描写しています。彼が率いたナチスSS(親衛隊)、ゲシュタポ(秘密国家警察)の冷徹な非道ぶりには憎しみや嫌悪を超えて、無気力すら覚える。

後半はチェコのレジスタンスたちが主人公。英国軍とのパワーバランス、暗殺計画、実行、ナチスの報復。志を持つ男たちが圧倒的な物量に敗北するリアリズム。手持ちカメラの躍動的な画角でスリリングに切り取っています。

そして女たちはいずれの側でも翻弄され、時代の奔流に飲み込まれていく。ハイドリヒの妻リナもヤンの恋人アンナ(ミア・ワシコウスカ)も美しく、強く、人間的に描かれている。

残念なのは、前半と後半が別の映画のように見えてしまうところ。救いのない物語ではありますが、ラストカットでヨゼフとヤンの輝かしい青春の1ページに巻き戻したことが、やり直しの利かない人生に微かな光明を与えてくれます。

1929年独キール。海軍少尉ラインハルト・ハイドリヒ(ジェイソン・クラーク)は将来を嘱望されていたが、女性問題で失脚し不名誉除隊となった。婚約者リナ(ロザムンド・パイク)はナチ党員。その紹介で入党、反対勢力の大粛正とユダヤ人虐殺で実績を上げ、ヒトラー、ヒムラー(スティーブン・グレアム)に次ぐ党ナンバー3まで昇りつめ、ナチ統治下のプラハを任された。

一方、チェコスロヴァキアのレジスタンス、ヨゼフ(ジャック・レイナー)とヤン(ジャック・オコンネル)がハイドリヒ暗殺のために、亡命先のロンドンから飛び立った英国空軍機から豪雪のチェコスロヴァキア山中にパラシュートで降下する。

ローラン・ビネの小説『HHhH プラハ、1942年』の映画化。台詞は英語、映画の原題は "The Man With The Iron Heart" です。

前半はハイドリヒの物語。エリート士官が挫折を経てナチスの思想にのめりこみ、反対勢力や疑わしき者は容赦なく殺す。その経緯を短いエピソードの積み上げで上手く描写しています。彼が率いたナチスSS(親衛隊)、ゲシュタポ(秘密国家警察)の冷徹な非道ぶりには憎しみや嫌悪を超えて、無気力すら覚える。

後半はチェコのレジスタンスたちが主人公。英国軍とのパワーバランス、暗殺計画、実行、ナチスの報復。志を持つ男たちが圧倒的な物量に敗北するリアリズム。手持ちカメラの躍動的な画角でスリリングに切り取っています。

そして女たちはいずれの側でも翻弄され、時代の奔流に飲み込まれていく。ハイドリヒの妻リナもヤンの恋人アンナ(ミア・ワシコウスカ)も美しく、強く、人間的に描かれている。

残念なのは、前半と後半が別の映画のように見えてしまうところ。救いのない物語ではありますが、ラストカットでヨゼフとヤンの輝かしい青春の1ページに巻き戻したことが、やり直しの利かない人生に微かな光明を与えてくれます。

2019年1月27日日曜日

バハールの涙

寒日和。シネスイッチ銀座でエヴァ・ウッソン監督作品『バハールの涙』を鑑賞しました。

2014年11月、イラク共和国クルド人自治区ゴルディン。フランス人女性戦場ジャーナリストのマチルド(エマニュエル・ベルコ)はiPhoneの着信音で目覚め眼帯を着ける。取材中に破裂弾の破片に当たって左目を失明していた。

ヤズディ教徒のバハール(ゴルシフテ・ファラハニ)はフランスに留学経験のある元弁護士。自宅をIS(イスラミック・ステイト)に襲われ、父親と夫は目の前で銃殺、幼い息子は誘拐され、妹はIS戦士に強姦され手首を切って自殺、自身もISの性奴隷にされた後、四度目の人身売買先から決死の覚悟で逃亡し、ISの元奴隷による女性部隊 Les Filles Du Soleil に加わる。

「無謀だ、相当数の男が犠牲になる」「女はもう犠牲になった」。ムスリムは女に殺されると天国に行けないと信じていて、戦場で女の声を聞くと怯えるという。透徹した眼差しで銃を構えるバハールが美しい。

「女! 命! 自由の新しい世界!」尊厳を侵され家族を奪われた憎しみを忘れることはないが、人を撃つことに葛藤がある女兵士たちを鼓舞する。『パターソン』の妻役、イラン出身のゴルシフテ・ファラハニ(左利き)が熱演しています。

平穏で豊かな家族の暮らし、ISに囚われていた凄惨な日々、そして砂埃にまみれた戦場。3つの時系列をカットアップし、終盤の児童救出のシーンまで息をつかせぬ見事な演出です。マチルドの言う「どんな悲惨な世界も人は1クリックして、あとは無関心だ。それでも危険を冒して報じ続けなければならない」という科白が重く響く。

どうしたら争いを、憎悪の連鎖を断ち切ることができるのか、そのためにできること、すべきことは何なのか。その一方で、過酷な現実をエンターテインメントとして消費してしまうことの是非。深く考えさせられる映画です。

2014年11月、イラク共和国クルド人自治区ゴルディン。フランス人女性戦場ジャーナリストのマチルド(エマニュエル・ベルコ)はiPhoneの着信音で目覚め眼帯を着ける。取材中に破裂弾の破片に当たって左目を失明していた。

ヤズディ教徒のバハール(ゴルシフテ・ファラハニ)はフランスに留学経験のある元弁護士。自宅をIS(イスラミック・ステイト)に襲われ、父親と夫は目の前で銃殺、幼い息子は誘拐され、妹はIS戦士に強姦され手首を切って自殺、自身もISの性奴隷にされた後、四度目の人身売買先から決死の覚悟で逃亡し、ISの元奴隷による女性部隊 Les Filles Du Soleil に加わる。

「無謀だ、相当数の男が犠牲になる」「女はもう犠牲になった」。ムスリムは女に殺されると天国に行けないと信じていて、戦場で女の声を聞くと怯えるという。透徹した眼差しで銃を構えるバハールが美しい。

「女! 命! 自由の新しい世界!」尊厳を侵され家族を奪われた憎しみを忘れることはないが、人を撃つことに葛藤がある女兵士たちを鼓舞する。『パターソン』の妻役、イラン出身のゴルシフテ・ファラハニ(左利き)が熱演しています。

平穏で豊かな家族の暮らし、ISに囚われていた凄惨な日々、そして砂埃にまみれた戦場。3つの時系列をカットアップし、終盤の児童救出のシーンまで息をつかせぬ見事な演出です。マチルドの言う「どんな悲惨な世界も人は1クリックして、あとは無関心だ。それでも危険を冒して報じ続けなければならない」という科白が重く響く。

どうしたら争いを、憎悪の連鎖を断ち切ることができるのか、そのためにできること、すべきことは何なのか。その一方で、過酷な現実をエンターテインメントとして消費してしまうことの是非。深く考えさせられる映画です。

2019年1月5日土曜日

ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~

お正月気分も少し薄まってきた小春日和の土曜日。TOHOシネマズ日比谷でケビン・マクドナルド監督作品『ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』を観ました。

1985年に『そよ風の贈りもの』(原題:Whitney Houston)でレコードデビューして世界中を虜にし、2012年に48歳の若さで不慮の死を遂げた世紀の歌姫ホイットニー・ヒューストンの生涯を家族や友人、スタッフなど、近親者のインタビューと生前の映像によって構成しています。

1963年、米国ニュージャージー州ニューアーク市でホイットニーはソウルシンガーの母シシーと市の都市計画の責任者ジョンの間に生まれた。公民権運動の最中、多数の死者を出したニューアーク暴動の4年前。長兄ゲイリーは元NBAデンバーナゲッツの選手、いとこにはシンガーのディオンヌ・ワーウィックと故ディーディー・ワーウィックがいる。

ブラック・コミュニティ出身でありながら、人種を超えて広く支持され、レーガン~ブッシュ(父)政権下のアメリカ合衆国を代表するポップスターになったが、はじける笑顔の裏側では黒人社会と白人社会のダブルコンシャスネスに揺れ苦悩していた。

サブリミナル的に挿入される暴動、デモ、ダイアナ妃の葬儀、サダム・フセイン、湾岸戦争などディザスターのニュース映像がバッドエンドを暗示させる。なにより印象に残るのは、アメリカのゴシップジャーナリズムのあけすけなまでの容赦の無さ。セクシャリティ、ドラッグ、人種意識。これ本人に訊いちゃうの? ってことをテレビ番組のインタビューで掘り下げます。それが翌朝タブロイド版に載り、昨日までのプリンセスが突如ヒールになる。死後は一転してヒロインに返り咲く。

十代からのコカイン中毒や元夫ボビー・ブラウンによるDV、血縁者の依存、幼少期の性的トラウマなど、複数の要因があったには違いないが、ジャーナリズムも彼女の死の責任の一端を担っている。その先にいる我々視聴者も。

おそらく1990年頃のプライベートビデオなのでしょう。当時チャートを賑わしていたC&Cミュージックファクトリー、ジャネット・ジャクソン、ポーラ・アブドゥルを呂律の回らない舌でディスるホイットニー。最晩年のコンサートにおける "I Will Always Love You" の荒れ果てて輝きを失った歌声の痛々しさに胸が潰れる思いがしました。

1985年に『そよ風の贈りもの』(原題:Whitney Houston)でレコードデビューして世界中を虜にし、2012年に48歳の若さで不慮の死を遂げた世紀の歌姫ホイットニー・ヒューストンの生涯を家族や友人、スタッフなど、近親者のインタビューと生前の映像によって構成しています。

1963年、米国ニュージャージー州ニューアーク市でホイットニーはソウルシンガーの母シシーと市の都市計画の責任者ジョンの間に生まれた。公民権運動の最中、多数の死者を出したニューアーク暴動の4年前。長兄ゲイリーは元NBAデンバーナゲッツの選手、いとこにはシンガーのディオンヌ・ワーウィックと故ディーディー・ワーウィックがいる。

ブラック・コミュニティ出身でありながら、人種を超えて広く支持され、レーガン~ブッシュ(父)政権下のアメリカ合衆国を代表するポップスターになったが、はじける笑顔の裏側では黒人社会と白人社会のダブルコンシャスネスに揺れ苦悩していた。

サブリミナル的に挿入される暴動、デモ、ダイアナ妃の葬儀、サダム・フセイン、湾岸戦争などディザスターのニュース映像がバッドエンドを暗示させる。なにより印象に残るのは、アメリカのゴシップジャーナリズムのあけすけなまでの容赦の無さ。セクシャリティ、ドラッグ、人種意識。これ本人に訊いちゃうの? ってことをテレビ番組のインタビューで掘り下げます。それが翌朝タブロイド版に載り、昨日までのプリンセスが突如ヒールになる。死後は一転してヒロインに返り咲く。

十代からのコカイン中毒や元夫ボビー・ブラウンによるDV、血縁者の依存、幼少期の性的トラウマなど、複数の要因があったには違いないが、ジャーナリズムも彼女の死の責任の一端を担っている。その先にいる我々視聴者も。

おそらく1990年頃のプライベートビデオなのでしょう。当時チャートを賑わしていたC&Cミュージックファクトリー、ジャネット・ジャクソン、ポーラ・アブドゥルを呂律の回らない舌でディスるホイットニー。最晩年のコンサートにおける "I Will Always Love You" の荒れ果てて輝きを失った歌声の痛々しさに胸が潰れる思いがしました。

2019年1月4日金曜日

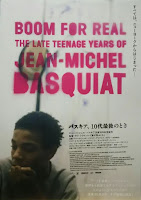

バスキア、10代最後のとき

冬晴れ。東京メトロ日比谷線の乗客たちが心なしかすこし疲れた表情に見えます。恵比寿ガーデンシネマでサラ・ドライバー監督作品『バスキア、10代最後のとき』を鑑賞しました。

1978年、ニューヨーク・ロワーイーストサイド。NY市、NY州共に財政破綻し、富裕なWASP層が去ったマンハッタンは荒廃していた。空室だらけでゴミが散乱した褐色砂岩のビル群に貧しい移民が流入し、ドラッグと暴力がストリートに蔓延した。

シド&ナンシー、パティ・スミス、ラモーンズ。グランドマスター・フラッシュ、アフリカ・バンバータ。パンクロックとヒップホップが同時多発的に起こる。

「そんなこんながどんどん増えて/そのうちみんながブルーズを歌い出すんだ/そうやってまるで絶望的な環境から素晴らしい音楽が生まれるようにそして/素晴らしい音楽ががっちりとネットワークを作って何かを伝承していくように/犠牲になることを頑なに拒絶するための道具として/あのブリクストンの反抗的なレゲエ・ビートのように強烈な言葉だけを頼りに」(Rumbling Under The Rain)

トーキョーポエトリーシーンの伝説的詩人故カオリンタウミが1997年に書いたこの詩句を地で行くような当時のNYで、まだ何者でもなかった18歳のジャン=ミシェル・バスキア(1960-1988)がコンテンポラリーアート界のアイコンになるまで、同時代人たちのインタビューによって構成し検証したドキュメンタリーフィルムです。

グラフィティチーム "SAMO" をバスキアと組んでいたアル・ディアス、ヒップホップカルチャーの先駆的映画『ワイルド・スタイル』に出演したファブ・ファイブ・フレディとリー・キュノネス(レイモンド・ゾロ)。バスキア、ヘリングと並び称されたケニー・シャーフ。彼らは現在の自身の作品を背にインタビューを受けているが、いずれも技術があり、アブストラクトなファインアート寄りの作風に変貌している。生きていれば58歳のバスキアが当時のまま粗野な新鮮さを保っているのかは知る由もないが、夭折によりその勢いが真空パックされ価値を高めたことも事実なのだと思う。

そしてバスキアの元カノたち。ミュージシャン、画家、映像作家、研究者。クラブ57、マッドクラブ。当時を語る彼ら、彼女らの姿にNYという街自体の青春時代を共有したんだなあ、という感慨が湧きます。そして服飾デザイナーのパトリシア・フィールドを除いて、登場する全員(の現在の姿)が誰一人としてファッショナブルではない。

バスキアが当初、画家(グラフィティ・ペインター)としてよりも詩人(グラフィティ・ポエット)として評価されていたこと(その流れで、ニューヨリカン・ポエトリーの父と言われるホルヘ・ブランドンのスポークン・ワード・パフォーマンスが数秒ですが写ります)、ヒップホップよりもテスト・デプトやノイバウテンなどノイズインダストリアル音楽が好きで、その後チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーらのビバップジャズに傾倒したことなど、この映画を通して知りました。

バスキアの作品は2019年現在の目で見てもとてつもなく格好良い。でもその魅力を論理的に伝えることは大変な困難を伴う。「鑑賞者が作品を前にして、なぜ自分がその作品の前に立っているのかを自問することこそがアートだ」というリー・キュノネスの言葉が本質を突いています。

1978年、ニューヨーク・ロワーイーストサイド。NY市、NY州共に財政破綻し、富裕なWASP層が去ったマンハッタンは荒廃していた。空室だらけでゴミが散乱した褐色砂岩のビル群に貧しい移民が流入し、ドラッグと暴力がストリートに蔓延した。

シド&ナンシー、パティ・スミス、ラモーンズ。グランドマスター・フラッシュ、アフリカ・バンバータ。パンクロックとヒップホップが同時多発的に起こる。

「そんなこんながどんどん増えて/そのうちみんながブルーズを歌い出すんだ/そうやってまるで絶望的な環境から素晴らしい音楽が生まれるようにそして/素晴らしい音楽ががっちりとネットワークを作って何かを伝承していくように/犠牲になることを頑なに拒絶するための道具として/あのブリクストンの反抗的なレゲエ・ビートのように強烈な言葉だけを頼りに」(Rumbling Under The Rain)

トーキョーポエトリーシーンの伝説的詩人故カオリンタウミが1997年に書いたこの詩句を地で行くような当時のNYで、まだ何者でもなかった18歳のジャン=ミシェル・バスキア(1960-1988)がコンテンポラリーアート界のアイコンになるまで、同時代人たちのインタビューによって構成し検証したドキュメンタリーフィルムです。

グラフィティチーム "SAMO" をバスキアと組んでいたアル・ディアス、ヒップホップカルチャーの先駆的映画『ワイルド・スタイル』に出演したファブ・ファイブ・フレディとリー・キュノネス(レイモンド・ゾロ)。バスキア、ヘリングと並び称されたケニー・シャーフ。彼らは現在の自身の作品を背にインタビューを受けているが、いずれも技術があり、アブストラクトなファインアート寄りの作風に変貌している。生きていれば58歳のバスキアが当時のまま粗野な新鮮さを保っているのかは知る由もないが、夭折によりその勢いが真空パックされ価値を高めたことも事実なのだと思う。

そしてバスキアの元カノたち。ミュージシャン、画家、映像作家、研究者。クラブ57、マッドクラブ。当時を語る彼ら、彼女らの姿にNYという街自体の青春時代を共有したんだなあ、という感慨が湧きます。そして服飾デザイナーのパトリシア・フィールドを除いて、登場する全員(の現在の姿)が誰一人としてファッショナブルではない。

バスキアが当初、画家(グラフィティ・ペインター)としてよりも詩人(グラフィティ・ポエット)として評価されていたこと(その流れで、ニューヨリカン・ポエトリーの父と言われるホルヘ・ブランドンのスポークン・ワード・パフォーマンスが数秒ですが写ります)、ヒップホップよりもテスト・デプトやノイバウテンなどノイズインダストリアル音楽が好きで、その後チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーらのビバップジャズに傾倒したことなど、この映画を通して知りました。

バスキアの作品は2019年現在の目で見てもとてつもなく格好良い。でもその魅力を論理的に伝えることは大変な困難を伴う。「鑑賞者が作品を前にして、なぜ自分がその作品の前に立っているのかを自問することこそがアートだ」というリー・キュノネスの言葉が本質を突いています。

登録:

投稿 (Atom)